Dans un précédent article, j’explorais la manière dont la mode peut être un outil de contrôle sur les corps féminins et queer, pour satisfaire le regard masculin. Dans la continuité de cette série dédiée au female gaze dans la mode, je prends aujourd’hui le contre-pied de ce sujet pour explorer comment les vêtements offrent, au contraire, puissance, liberté et audace. C’est une déclaration d’amour à la mode et au style, comme outil d’auto-détermination, de jeu et de résistance. You’re ready ?

Avant-propos : c’est drôle puisqu’avec l’envie d’écrire cette série m’est revenue la passion que j’avais pour l’Histoire et la Sociologie de la mode. A l’époque, j’étais étudiante en Fashion Business et j’avais proposé un sujet sur les vêtements masculins dont les femmes se sont emparés pour s’empouvoirer (c’était en 2012) – qui fut refusé par ma direction. Un peu à contre-coeur, j’avais écrit un mémoire sur l’évolution de la mode masculine. Aujourd’hui, j’ai le sentiment de rendre hommage à la jeune vingtenaire que j’étais et de m’offrir à moi aussi, cette liberté que le vêtement offre à tant que de femmes et de personnes queer.

Les Suffragettes : quand des codes vestimentaires sont un outil politique

2015, dans une salle sombre : je regarde The Suffragettes sur grand écran. J’en ressors infiniment émue, prête à honorer leur combat pour le droit de vote des femmes en affirmant que jamais je ne manquerai une occasion de voter.

10 ans plus tard, c’est toujours ce que je réponds quand on me pose la question du vote.

Ce qui m’avait aussi frappé (également lors de l’exposition Women Fashion Power présentée à Londres en 2012), c’est la manière dont les Suffragettes se servent des vêtements pour faire passer des messages.

L’importance de l’image

D’abord, elle choisissent de soigner leur image avec des vêtements considérés comme respectables, pour contrecarrer les stéréotypes qui les présentaient comme hystériques ou marginales. Des tenues qu’elles accompagnent de couleurs et de détails avec une symbolique précise :

- le violet pour la dignité

- le blanc pour la pureté

- et le vert, symbole d’espoir.

Elles avaient également des figures animales comme symbole : le merle bleu pour les Suffragettes du Massachusetts ou le chat pour les Suffragettes britanniques.

Pour les Suffragettes, le vêtement est un outil politique. Visuellement accessibles, cela permet au grand public d’imaginer un monde dans lequel les femmes auraient le droit de vote. Grâce à elles, le vêtement et les couleurs sont toujours un moyen d’expression politique. Par exemple, le violet représente aujourd’hui les luttes féministes.

Après plus de 50 ans de combat,elles réussirent leur pari (c’est long, quand même).

Il fallu attendre 1945 pour que les femmes puissent voter en France.

Source : https://www.nationalgeographic.fr/histoire/culture-les-symboles-du-feminisme-expliques

Le pantalon : pour la liberté du mouvement

Le pantalon était considéré tantôt comme un vêtement de travestissement, tantôt comme outil d’émancipation économique qui faisait peur au patriarcat (c’est dangereux une femme qui ne dépend plus d’un homme, puisque c’est une femme qui pense !).

Le pantalon était un vêtement uniquement masculin. Il représentait l’autorité patriarcale auquel les femmes n’avaient naturellement pas le droit, sauf si elles obtenaient une dérogation spécifique. La fragilité masculine servie sur un plateau d’argent.

En France, un décret de 1800 indique que les femmes qui souhaitent se travestir – et donc, porter un pantalon – devaient demander une autorisation à la préfecture de police. De nombreuses artistes ont pu passer outre ces exigences, leur métier étant considéré comme masculin.

Ce sont les femmes de la haute société qui commencent à porter des pantalons oklm à partir des années 30 notamment grâce au développement des sports. À Paris, c’est seulement en 2013 que les femmes peuvent légalement porter un pantalon.

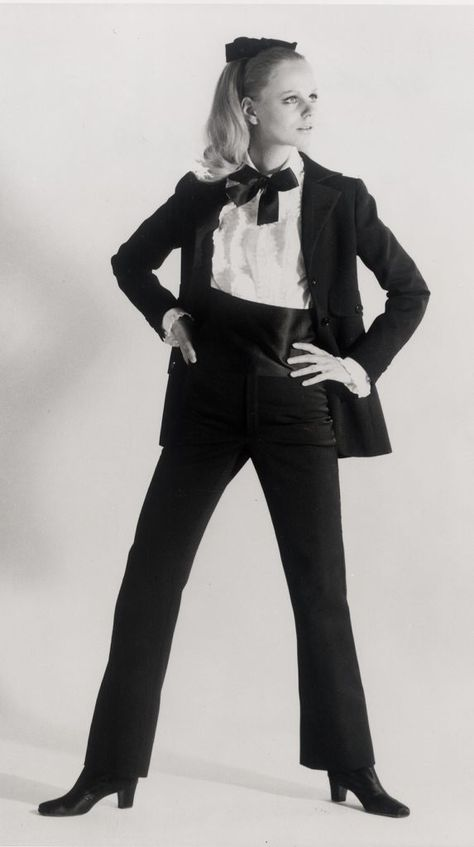

Le tailleur-pantalon : un costume made in émancipation

Quand je pense au tailleur-pantalon, ce sont les silhouettes d’Yves Saint Laurent qui me viennent en tête : ces femmes à l’image puissante et très élégante.

Les premières images de tailleur-pantalon datent de 1933. C’est encore des artistes féminines qui eurent l’audace de rompre avec les codes vestimentaires genrés. Mais comme pour le pantalon, les femmes furent réprimandées si elles portaient ces vêtements.

Le tailleur-pantalon était revendiqué comme l’habit urbain par excellence.

Malgré cela, ce costume était une véritable provocation jusque dans les années 90 où il devint un emblème de la business woman.

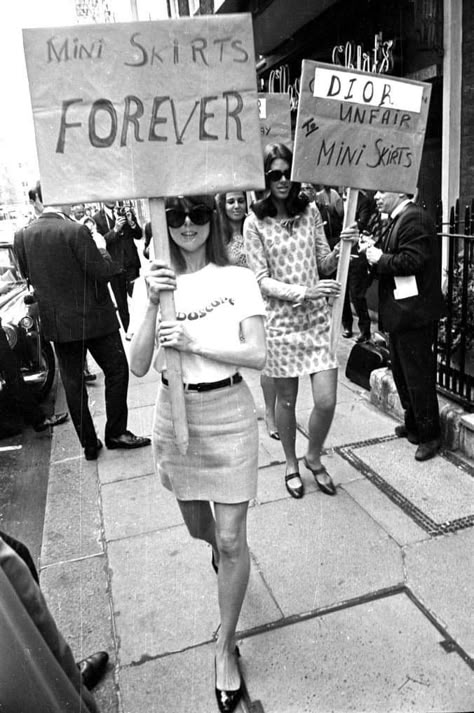

La mini-jupe : un vent de liberté pour ses jambes !

On pourrait croire que la mini-jupe est un vêtement créé pour le male gaze mais non : c’est Mary Quant qui l’a inventé dans les années 60 avec la volonté d’apporter modernité et liberté de mouvements pour les femmes.

Quand mon prof d’Histoire de la mode parlait de mini-jupe, il racontait combien ce vêtement était chargé de symbole émancipatoire pour les femmes. C’est un outil de provocation joyeuse, de jeunesse insoumise, de mouvement pouvant être plus grand, plus ample tout en ayant une silhouette très féminine. La mini-jupe donne alors du pouvoir à celle qui la porte.

Malheureusement, le regard masculin n’est jamais très loin et réinterprète la mini-jupe comme un vêtement invitant à décortiquer le corps de celle qui la porte, comme une invitation à vouloir la déshabiller.

Aujourd’hui, je vois la mini-jupe comme un vêtement d’affirmation de soi : je suis libre, j’ai envie de me sentir belle et féminine et ce n’est pas à toi de décider ce qu’elle représente pour moi.

Le crop-top

Difficile de parler de vêtements comme outil politique sans parler du crop-top, tant il a fait débat dans le paysage médiatique français à partir de l’été 2020.

Le crop-top, ce n’est pas juste un top court où on l’on voit une partie plus ou moins importante du ventre de celle ou celui qui le porte. C’est un étendard de body confidence : je porte cela pour moi et pas pour te rassurer. Porter un crop-top, c’est revendiquer le droit à la visibilité de son corps – tout comme la mini-jupe – qui permet également aux corps “hors normes” de s’imposer dans l’espace public puisque l’on voit du crop-top sur tous les corps. Et ça, on adore.

Au même rang que le crop-top, j’ajouterai également la brassière qui remplace, depuis le confinement, le soutien-gorge. Mes préférées sont celles de Mina Storm (-10% avec mon code ELENASANSH).

Les robes larges

Robes babydoll, robes droites, robes de Scandi-girls ou plus récemment, le style cottage core, ces robes permettent aux personnes qui les portent de se libérer du regard masculin tant elle ne montre rien du corps.

Elles sont larges comme des cocons confortables dans lesquels se réfugier. Elles habillent tous les corps, toutes les formes avec un vent de féminité souvent considéré comme Man Repeller (repousse homme). J’adore ces robes parce que je les vois comme un beau pied de nez au male gaze : tu ne verras pas de quoi je suis faite. Oui, je suis une femme, je suis féminine mais je ne porterai pas de robe sexy, sensuelle, moulante, etc. Je prends de la place car mon vêtement prend de la place et j’assume pleinement cela, tout en existant sans sexualisation de mon corps.

Les paillettes, les plumes et les couleurs : merci les queers !

David Bowie, Elton John, les drag queens,… Tant de performers qui ont permis à ces vêtements flamboyants de sortir des normes genrées et conformes aux attentes du regard masculin. Ces vêtements permettent – comme tous les vêtements à mon sens – d’exprimer une idée, une humeur, une révolte sans se contraindre à une case.

Les paillettes, les plumes et les couleurs, c’est refuser de normaliser son corps et l’expression de soi à travers le vêtement : c’est montrer que l’on existe, que l’on a des choses à dire et que l’on désobéit au système patriarcal. C’est être révolté.e avec joie.

C’est prendre de la place par son vêtement et comme je le répète souvent : prendre de la place pour une femme et une personne queer, c’est profondément politique.

Je crois qu’il est indispensable de se poser les questions suivantes : je m’habille pour les autres ou pour moi ? Je porte ce vêtement parce que ça me fait plaisir ou parce que j’ai envie d’être conforme à ce que l’on attend de moi ? Qui ai-je envie d’être ? Je veux exprimer quoi, au juste ?

Pour moi, le vêtement permet de répondre à toutes ces questions. Extravagance ou non, avec sensualité ou avec subtilité. Peu importe ce que l’on décide de porter, une mini-jupe, une robe gigantesque : faisons-le avec conscience et amour de soi. Puisque l’émancipation, qu’offre le vêtement ne vient pas de lui-même mais de la manière dont on décide de la porter. Pour soi et pas pour le regard des autres.

xoxo

Elena sans H